この記事では以下のような事について書いています。

- 自然農でのサトイモ栽培の基本的な情報

- 我が家の栽培記録を通したサトイモ栽培の実際

サトイモの栽培【基本情報】

まずは自然農や自然菜園でのジャガイモ栽培の基本的な情報から。

| 原産地 | 熱帯のインド、東南アジア、中国南部 |

| 土ステージと適地 | ステージ2〜3/水もちのよい湿った土壌 |

| 適期 | 生育適温25〜30℃、15℃以上で発芽。寒さに弱く霜で枯れる |

| コンパニオンプランツ | ショウガ、エダマメ、シソ |

| おすすめ品種 | 石川早生、セレベス、八頭、大野いもなど |

種いもの準備

購入する場合は高価でも中身の充実したものをえらぶ。

前年収穫したいもを芽出しして植え付けることもできます。また前年収穫のいもを使う場合、親芋を使ったほうが育ちが早く充実します。

植え付け

20〜25cmの深さの植え穴に種いもを置いて、種いもが隠れるくらい土をかぶせる。

芽の向きは通常は上向きですが、逆さに植える方法もあります。

コンパニオンプランツ

ショウガを間に植えるとお互いよく育つ。翌年はサトイモとショウガを入れ替えて栽培すると連作障害を防げる。

他にもエダマメやシソも相性が良い。

株間

通常であればサトイモの株間は50cmですが、コンパニオンプランツのショウガと栽培する場合は約80〜100cm開け、間にショウガを植えます。

芽かき・土寄せ・草マルチ

1本の芽を育てる。2本以上芽が出た場合芽かきする。

いもが土から出てしまうと育ちが悪く大きくならないので生長に合わせて2〜3回土寄せをする。

土寄せしたら株元を草マルチでしっかり覆う。サトイモは地温が30℃を超えると子イモの生長が止まるため草マルチで地温が上がりにくくする効果も狙います。

収穫

早生種だと早ければ10月には収穫できます。8℃以下になると傷むので初霜が降りたら収穫してしまったほうが良い。

ただし場所によっては、藁や籾殻などを厚くかぶせておくことで春まで順次収穫できる場合もあります。

参考までに、岡山県北部の山間部の畑(やや寒冷地)で籾殻を厚くかぶせて放置してますが、保存状態はなかなか良いです。

サトイモの栽培【参考資料】

サトイモの栽培【我が家の記録】

我が家のサトイモ栽培の記録です。ほとんど観察記録のようなものなので興味のある方だけご覧ください。

サトイモとショウガの栽培【2025年】

サトイモ作りは4年目になります。(この場所では3年目です。)土中での保存が可能となり、種を繋ぐことが出来ています。ショウガは種の保存に失敗したので、今年は新たに種を購入してショウガ作りに、再チャレンジします。種の保存が課題ですが、今からワクワクしています。

伸び放題になっていた草を刈り込み、ようやく畝の全容が見えました。(^_^;)

5月に植え付け予定なので、前準備しておきました。

そろそろ植え付けかなと思って、畝を見に行くと、土中から発芽したサトイモが『そろそろだよ。』と返事してくれたようです。(笑)

サトイモたちを全て掘り起こし、その場所へ新しく購入したショウガの種を植え付けました。

植え付けから少し開きましたが、土寄せすることが出来ました。

草マルチしたら、嬉しそうでした。(≧▽≦)

サトイモの間からショウガもしっかり葉を伸ばしています。

今年の夏も厳しい暑さとなっていますが、我が家のサトイモは青々として元気です。脇芽が伸びてきていたので、カットしました。(脇芽カットの写真なし)

ちょこちょこ脇芽がでてくるので、小まめにカットします。

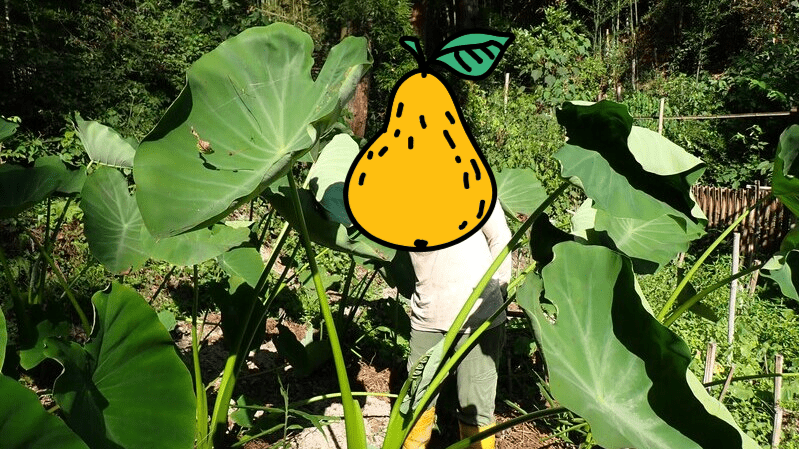

いつのまにか私の背よりも大きくなっちゃいましたね。(笑)

葉が青々と茂っている。元気だ。

サトイモをもう少し増やしたくて、ビオトープの段へ移植することにしました。大きくなってくれるといいけど。

大きくなっているかドキドキでしたが、うんうん、満足だよ。ありがとう。(≧▽≦)

他のショウガを掘るのも楽しみだな。

今年はショウガが大きくなってくれたよね。サトイモは年々大きくなってる。(笑)

少しずつ水はけが改善されつつあるのと、ショウガは今年垂直仕立てでしばってみたの。それが良かったのかも!

イノシシさんが時々訪問されて、周りの土を耕してくれるので土中に酸素が入って良いのだけど。周囲の溝が埋まってしまったので溝を掘り直しました。(^_^;)

サトイモ畝も土が崩れないように、竹でしっかり囲いたいな。

4株ほど掘り起こさず残したものに、霜対策で今年はビニールをかけてみることにした。

これで来年まで持ちこたえてくれるのか。これとは別に掘り起こした親芋はしっかり乾燥させて新聞紙に包んで段ボールで春まで保管しておく。

上手く保存できれば、サトイモの収量を増やせるよね。

サトイモとショウガの栽培【2024年】

昨年新しい場所に引っ越して2年目の栽培になります。年初めは隣にレンコン池(予定地)と周りの土手作りから開始です。畝の周りの溝幅も拡張して、水はけの改善も図りました。

レンコン予定地場所より、じわじわと水が湧き出ている。この水が、サトイモの畝に吸収されていくため対策としてレンコン池を作ることになった。土手も作ることで、水が流れ出るのを止めることが出来る。

昨年籾殻をかけて土中に残したサトイモを掘り出しました。傷んでいるところがなく、綺麗な状態でした。今後もこの保存方法で行きたいと思います。

写真はありませんが、何回かに分けてサトイモ畝の溝幅を拡張しました。畝周りをぐるっと溝で囲むことにより、水はけが改善され以前より土が乾くようになりました。

取り残した場所からニョキニョキと発芽が確認されました。元気なエネルギーが伝わってきます。

サトイモの畝は2つありまず右側の畝の右列に石川早生、左列にセレベス(茎が赤い)を植え付けしました。

取り残しの芽が成長したので、左側(レンコン予定地隣)の畝に定植しました。茎が赤くないので、石川早生だと思われます。

暑さに負けないよう土寄せと草マルチで応援します。

昨年収穫したショウガの保存方法に失敗して、大事な種ショウガがなくなってしまいました。😂

新ショウガを道の駅で見つけ、これを乾燥させて植えてみたらどうかな?と実験をしてみることに。

これは失敗で発芽しませんでした。^^;

来年は、種ショウガを改めて購入します!

今年の夏もめちゃくちゃ暑くて、私たちは途中体調を崩しダウンしました。サトイモたちはめちゃくちゃ元気に成長してくれています。

写真は草マルチ後のすっきりした状態です。

私と背を比べるとほぼ一緒でした。(笑)

これだけ暑くても葉が青々としていて、元気なんです。

葉が大きくて、トトロの傘みたいです。(笑)

葉が枯れてきたので、一部収穫してみました。

綺麗に洗い流したものを手に取ると、中々良い大きさです。

昨年よりも1個のサイズが大きくなりました。

どちらがセレベスで石川なのかワカラナイ。^^;

向かって右側がセレベスで、左側が石川早生ですね。

セレベスはあっさり、石川はネットリな口当たりです。

今年も昨年同様、土中で年越し保存させました。サトイモが寒くて、風邪をひかないよう籾殻をしっかり蒔いています。

今年初めに掘ってくれた溝が、絶大な効果を発揮してくれています。

ふかふかの良い土になってきました。

来年のサトイモの栽培も愉しみです。

今年のサトイモの出来は最高でした!

今回の出来事を通じて、他の畑の畝周りの水はけ問題のヒントをもらった気がしました。

次のページからは、2023年の記録になります。

コメント